狂犬病予防接種(犬)

接種回数:1年に1回

年に一度の狂犬病予防接種と生涯に一回の飼い犬の登録は狂犬病予防法という日本の法律で定められた飼い主様の義務になります。

動物病院か集合注射で必ず接種しましょう。

日本には狂犬病の発生がない、高齢だから必要ない、副反応が怖い、室内飼育だから感染しない…

などとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。ワクチンが不要だとご自身で判断される前に、ご不明な点や気になること、不安なことがございましたら当院の獣医師にご相談ください。

狂犬病は、ヒトをはじめとする全ての哺乳類に感染する人獣共通感染症で、発症するとほぼ100%死亡するとても恐ろしい感染症です。

狂犬病ワクチンを接種することで、大切な愛犬や私たち人間を守ることができます。そのために、すべての飼い犬に接種が義務付けられているのです。

混合ワクチン(犬・猫)

接種回数:1年に1回

混合ワクチンとは、1本で複数の感染症を予防する注射のことをいいます。犬の狂犬病ワクチンが法律で義務付けられているのに対し、犬と猫の混合ワクチンの接種には法的義務はなく、飼い主様の任意接種となります。

しかし、混合ワクチンで予防できる病気には、死亡率や感染率が高いものが多く、感染してしまうと治療が困難な病気があります。事前に接種して大切なペットを恐ろしい感染症から守りましょう。

なぜワクチンが必要なの?

子犬や子猫は生まれてからしばらくは、母親から譲り受けた免疫で感染症から守られています。

しかし、その免疫は日を経つにつれ徐々に低下していき、身を守る力が十分でない子犬や子猫は、病気に対して無防備な状態となってしまいます。

母親からの免疫が消失する前に、ワクチンを接種することで免疫を高め、感染を予防します。

ワクチンを接種していれば、万が一病気に感染してしまっても、症状を軽減することができたり、再発を防ぐ役目を果たします。

また多くの犬や猫がワクチンを接種することによって、地域の感染症の流行を防ぐことができるのです。

これは『集団免疫』といい、社会全体が感染症から守られることになります。

ただ、子犬や子猫の時にワクチン接種をすることで得る免疫で、一生病原体から守られるわけではありません。

『うちのコはお散歩しないから』

『室内飼育だから、ワクチン接種はしなくても良いですよね?』

と、おっしゃる飼い主様もいらっしゃいますが、ワクチンで予防できる病気の中には空気感染する病気もあります。

また、飼い主様の手指や衣類、靴の裏に付着したウイルスが室内に持ち込まれることもありますので、室内飼育のペットであっても、生涯感染症から守り続けるためには、年に一度の定期的なワクチン接種が必要です。

フィラリア予防(犬・猫)

接種期間:毎年4月から12月または通年

フィラリア症とは蚊に刺されることで感染する病気で、寄生したフィラリアという虫が心臓や肺で悪さをする病気です。

とても怖い病気ですが、フィラリア症は簡単に予防することができます。

フィラリア予防は4月から12月までの間、毎年行います。

『4月から12月』というのは、大阪市の平均気温から蚊の生存期間を算出したものになりますが、この予防期間というのは、同じ日本でも寒い地域なのか、暖かい地域なのかによって蚊の生存期間が変わってくるので、地域によっても予防期間が異なります。

しかし近年では、地球温暖化の影響による外気温の上昇で、蚊の生存期間が長くなってきていることや、寒さに強く冬でも活動する種類の蚊がいること、また住宅環境の向上により室内では冷暖房が完備され、冬でも蚊の発生が確認されていることから、年間を通して予防をする通年予防も推奨されております。

実際に当院でも、通年予防をされるご家庭が増えてきているのが現状です。

フィラリア予防は、毎年予防を開始する前に、フィラリアに感染していないかどうか血液で調べる必要があります。

検査で感染していないことがわかったら4月から12月までの間、または通年、月に一回、ご自宅で予防薬を投与するだけです。当院ではおやつタイプ(クッキーやチュアブル)や、皮膚に滴下するスポットタイプをご用意しております。

また当院では、毎年予防がスタートする春に健康診断や予防薬のお得なキャンペーンを期間限定で行っております。

ぜひご活用下さい。

ノミ・マダニ予防(犬・猫)

接種期間:毎年4月から12月または通年

ノミ・マダニは病気を運びます

ノミ・マダニは暖かい時期になると活発に動き始め、犬や猫に寄生します。

そして、強いかゆみや媒介された感染症によって貧血などを引き起こします。

マダニが運ぶ感染症の一つに重症熱性血小板減少症候群(SFTS)があります。

これはSFTSウイルスによる感染症で人、犬、猫等が感染し、人での致死率は約20%の恐ろしい感染症です。

SFTSウイルスを保有したマダニに吸血されることで人、犬、猫等の動物に感染します。しかし、近年、マダニを介さずとも、SFTSウイルスを保有した動物(感染動物)から非感染動物に感染することが分かってきており、犬や猫から人に感染した事例も報告されております。

当院には、フィラリア予防薬にノミ・マダニ予防成分が含まれた複合剤(オールインワン予防薬)もございますので、フィラリア予防と同時に予防することをお勧めしております。

避妊・去勢手術(犬・猫)

回数:一生に一回

避妊・去勢手術とはメスでは卵巣・子宮を摘出(避妊)、オスでは精巣を摘出(去勢)する手術のことをいいます。

これらの手術を行うと永久に妊娠する、またはさせることができなくなります。

なぜ避妊・去勢手術をする必要があるの?

望まない妊娠や出産を避けるため

生殖器の病気、性ホルモンに関連した病気の予防

オスでは…

前立腺肥大症、会陰ヘルニア、肛門周囲腺腫など

メスでは…

子宮蓄膿症、乳腺腫瘍、卵巣腫瘍、偽妊娠など

犬も猫も乳腺腫瘍の発生に避妊手術の実施時期が大きく関係します

犬の乳腺腫瘍の発生率は、初回発情前に避妊手術をすることで0.5%(200頭に1頭の割合)に抑えることができます。1回発情後であれば8%、2回発情後以降であれば26%となり、4頭に1頭の割合で乳腺腫瘍が発生してしまうということです。

猫の乳腺腫瘍ついては、避妊手術を生後6か月齢までに行った猫の91%、生後7~12か月齢までに行った猫の86%、生後13~24か月齢までに行った猫の11%で乳腺腫瘍の発生リスクが低下することが分かっています。

したがって、乳腺腫瘍の予防という観点からは、犬は初回発情までに、猫は6か月齢までに避妊手術を行うことが最も有効です。

性ホルモンに関連した問題行動の抑制

オスでは…

スプレー行動、攻撃性、逃走癖、マウンティングなど

メスでは…

発情徴候(外陰部からの出血、鳴き声)など

発情中に繁殖行為ができないことは、とてもストレスがたまることです。異性を探して逃走したり、鳴き続けたり、神経質になりヒトや他の動物へ威嚇したり一時的に食欲をなくしたりします。

ご家族の皆様や、まわりの方を困らせてしまうことがあれば、その子にとってもそれはとても不幸なことです。

しかし手術をすることで精神的に安定し、これらの問題行動を軽減することができます。

手術をする時期は?

いつまでに手術をしなければいけないという具体的な決まりはありません。

しかし先述の通り、乳腺腫瘍の発生は、犬では初回発情が起こる前、猫では生後6か月齢までに卵巣を摘出することで最も少なくなることがわかっています。

また、マーキングなどの問題行動についても、その行動を起こしていた期間が長いほど、手術後に改善がみられない傾向があります。これは性ホルモンの影響というより、学習要素の問題からで、体がそれらの行動を覚えてしまうからです。

そのため、手術を行う時期としては、犬猫ともに初回発情または、様々な問題行動を起こし始める前の生後6か月までに行うことを推奨します。

手術のデメリット

避妊・去勢手術には、『肥満になりやすい』という唯一のデメリットがあります。

手術をするとホルモンバランスが変化することで食欲が増え、基礎代謝率が減少するため要求カロリーが減少します。そのため、今まで通りの食事の量を食べていると肥満になってしまいます。

術後の肥満を防止するには、術後は食事の量を今までの2~3割程度減らす、または避妊・去勢後用のフードに変更するなど、食事の量や種類を見直す必要があるのです。

肥満は『万病のもと』、糖尿病や関節疾患など、様々な病気の起因となります。

しかし、避妊・去勢手術後に起こる肥満に関しては、食事の管理でケアできるものなので、肥満のリスクより、手術をすることのメリットのほうがはるかに大きいといえます。

避妊・去勢手術を検討する上で、健康な体にメスを入れることや、生殖器が無くなることに抵抗や不安を感じられることもあると思います。

しかし、避妊・去勢手術には、将来起こりうる病気の予防、問題行動の抑制、寿命の延長、生活の質の向上など、多くのメリットがあります。

繁殖を希望されない場合は避妊・去勢手術をお勧めいたします。心配なことやご質問があれば、ぜひ当院の獣医師にご相談ください。

健やかにストレスなく過ごし、長生きを目指しましょう。

健康診断(犬・猫)

受診回数:1年に1~2回

当院では、年に1~2回、血液検査等による健康診断をお勧めしています。

健康診断の目的は一見無症状の身体の異常を早期に発見し、早期の治療につなげることにあります。

多くの病気は病態が進行するにつれ治療期間が長くなる傾向にあり、仮に病気が発症していたとしても、病期が初期であれば治療が短期間になるので、早期発見をすることの意義は大きいと思います。

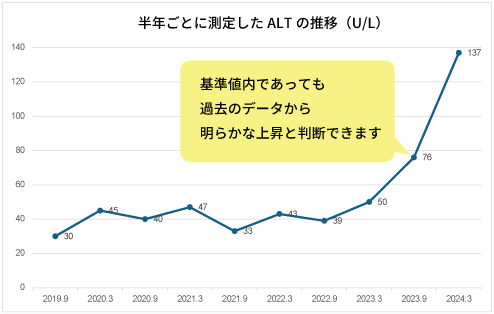

また、昨年や一昨年の検査結果と比較し、基準範囲内にあった数値が、徐々に異常値に近づいている場合は、病気の発症が近づいている可能性があり、生活習慣の見直しや改善が必要となります。

毎年健康診断を行い、それらのデータを比較することで、身体の異常を早期に発見し、早期の治療につなげることが可能になります。

示したグラフ(半年ごとに測定したALTの推移(U/L))をみると、血液検査の項目であるALTの推移は2023年3月まで30~50U/L(以下単位省略)の間にあることが分かります。ところが、2023年9月の値は76で基準値(20~80)内ではありますが、前述の推移から大きく外れていることが分かります。基準値だけで正常か異常かを判断するだけでは2024年3月の137になるまで異常に気付かないのですが、これまでに蓄積されたデータを比較することで半年前の2023年9月の時点で異常に気付くことができたのです。

したがって、健康診断はペットが元気なときに、毎年欠かさず受けることで大きな意味を持ちます。

血液検査以外の健康診断として、レントゲン検査、超音波検査、尿検査等も有用です。

血液検査では見つけられない、胆嚢、腎臓や膀胱の結石や前立腺の腫れ、肺のできもの等を見つけることができます。

当院では毎年、春と秋には健康診断のキャンペーンを行っておりますので、どうぞご活用ください。

もちろんそれ以外の時期でも健康診断は通年行っております。特別なご予約は不要です。

どんな健康診断を受ければ良いのか、かかる費用や時間、結果についてなど、ご不明な点がございましたらお気軽に当院の獣医師にご相談ください。