循環器科は心臓や血管などの疾患の治療に対応する診療科です。

こんな症状はありませんか?

- 以前と比べて元気がない

- 以前と比べて食欲がない

- 以前と比べて疲れやすくなった

- 突然呼吸が速くなった、苦しそう

- 痩せてきた

- 頻繁に咳をしている

- 散歩や運動を嫌がる

- ふらついたり、倒れることがある

- 後肢がむくんでいる

- お腹が膨らんできた

- 突然後肢が動かなくなった、痛そう

代表的な病気

犬の僧帽弁閉鎖不全症

僧帽弁閉鎖不全症とは

心臓の左心房と左心室の間にある弁(僧帽弁)が変性して正常に閉鎖できなくなる心臓病です。

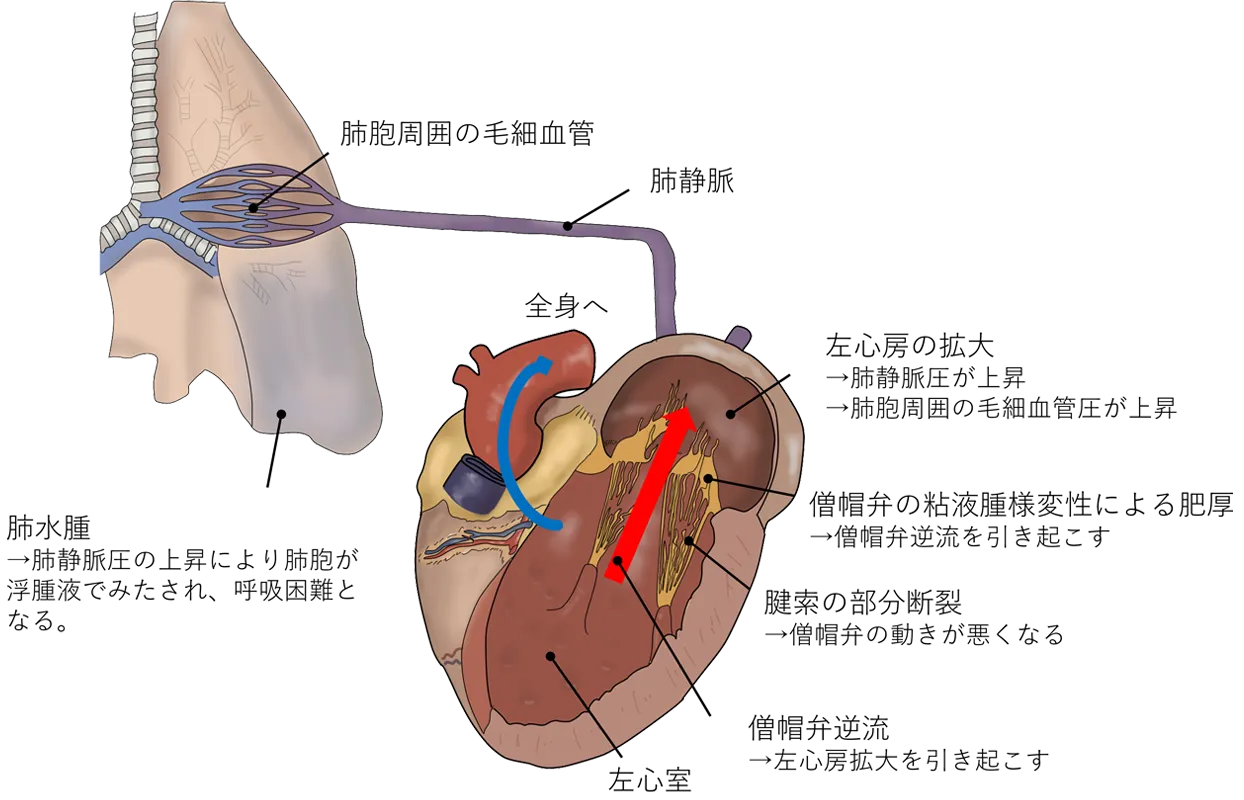

僧帽弁の変性により、血液が肺から左心房を経て左心室に流入し、左心室から全身に送り出されるはずの血液(図1.の青矢印)の一部が左心房に逆流(僧帽弁逆流、図1.の赤矢印)するようになります。

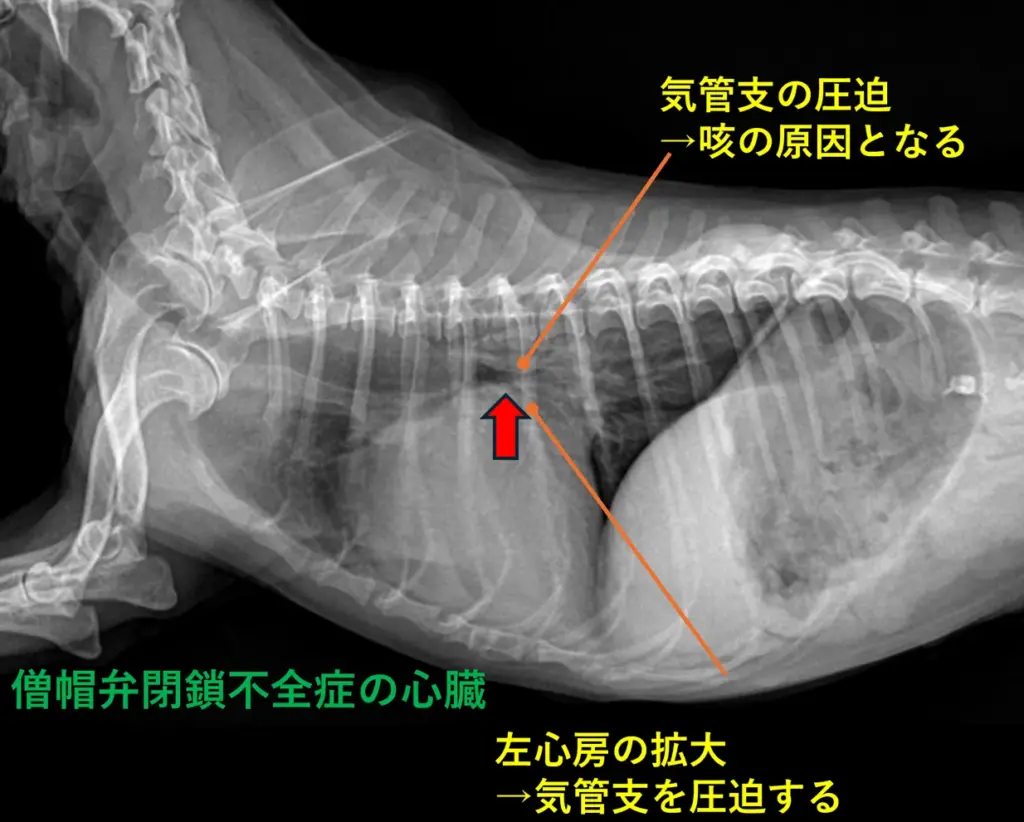

初期は無症状ですが、進行するにつれて左心房への逆流する血液が増え、左心房は拡大し、拡大した左心房が気管支を圧迫すると咳が生じることがあります。

血液が逆流することで全身に十分な血液(酸素が含まれる)を送ることができなくなることで疲れやすくなり、散歩や運動を嫌がるようになったりします。

さらに進行すると、肺胞内に液体が貯まる肺水腫(図1. 犬の僧帽弁閉鎖不全症の病態生理と肺水腫の発生)という危機的な合併症を引き起こします。

僧帽弁閉鎖不全症は早期に発見して、適切な内科的治療を行うことで症状を緩和し、進行を遅らせることができます。

無症状でも検査は必要?治療はいつから始めるのがよい?

無症状だからと言ってステージ(病期)が初期とは限らないため、健康診断等で僧帽弁閉鎖不全症が疑われたら、先ずは現在のステージを把握するために検査を受けることをお勧めします。

まずは問診、身体検査、聴診を行い、必要に応じて血液検査、血圧測定、胸部レントゲン検査、エコー検査等を行います。

これにより現在のステージ、治療が必要かどうか、治療するならどのような治療が必要かを把握することができます。

心臓にそれほど負荷がかかっていない初期(ステージB1)では、多くの場合治療の必要はありません。しかしながら、一見無症状であっても、ある程度の負荷が心臓にかかっている場合(ステージB2)は治療を始めることで、症状の発現や心臓病の悪化を抑制することができます。

この心臓病はさらに進行すると、肺に浮腫液がたまるようになり(ステージC)、時に命が危険にさらされるため、このような場合は入院して集中治療が必要となる場合があります。

このようなことから当院では、僧帽弁閉鎖不全症ではあるが、現在治療を行っていない患者さんにおいても、定期的(3~6か月に1回程度)に検診に来ていただき、適切なタイミングで治療を始められるよう努めております。

心臓病なのになぜ元気に走れるの?

ある程度ステージが進んで心臓に負荷がかかっている(ステージB2)にもかかわらず、一見無症状であったり、元気に走ることができる患者さんがいます。

元気に走ることができるのは、この心臓病で心臓から全身に血液を送り出す機能(ポンプ機能)が低下したことを、心臓が大きくなったり、速く拍動することで、低下したポンプ機能を補う代償機構が働くからです。

しかしながら、代償機構は心臓に負担がかかるため、ある程度の期間代償機構が働くことは心臓に悪影響を及ぼし、低下しているポンプ機能はさらに低下し、ついに心不全の症状(すぐに疲れる、肺に水がたまって息が苦しいなど)が現れ、走ることはできなくなります。

代償機構で症状がないだけで心臓病であること、症状がない心臓病であっても治療が必要なほど進行していることは多々あります。

当院で行っている検査

身体検査・聴診

体重、体温測定の他、呼吸の様子、咳やくしゃみの有無、粘膜色、脈圧などを確認します。

また聴診をして、心拍数、心雑音、不整脈の有無、肺水腫を疑う異常な呼吸音の有無等を確認します。心雑音の音量は概ねではありますが、心不全の重症度と比例します。

そのため、ある程度音量が大きい心雑音が聴取された場合は、一見無症状であっても、胸部レントゲン検査や心エコー検査等の検査を行い、治療が必要なほど進行しているか精査することが必要です。

血液検査

主に心臓以外の臓器に異常がないか確認します。

心臓病の治療は投薬が主体となるため、治療の前であれば肝臓や腎臓の状態を把握し、投薬中であれば利尿剤をはじめとする治療薬による副作用が出ていないかを確認します。

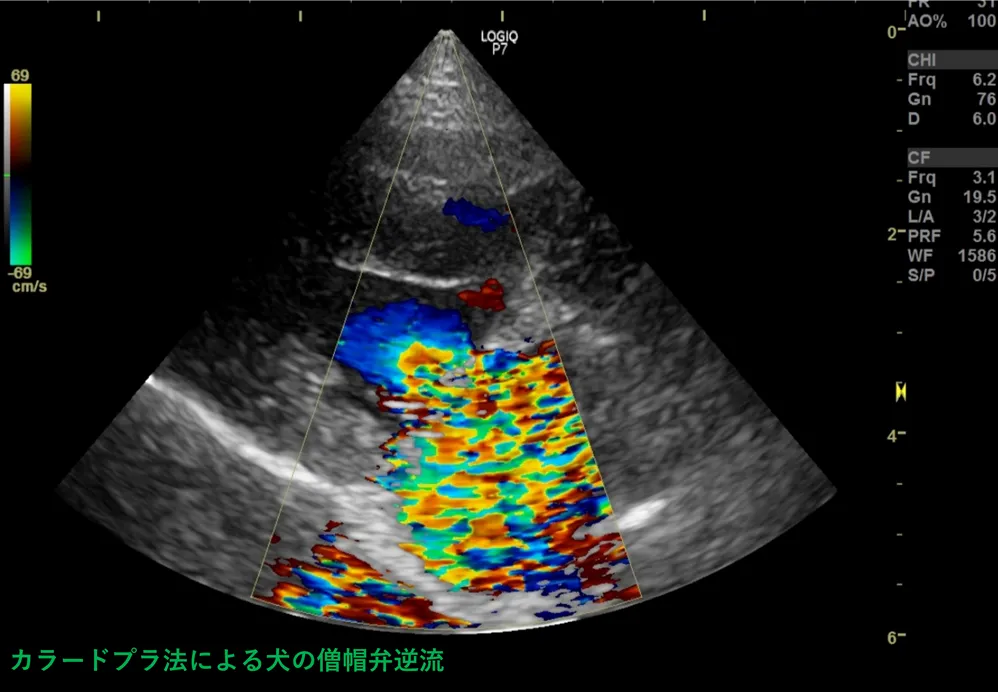

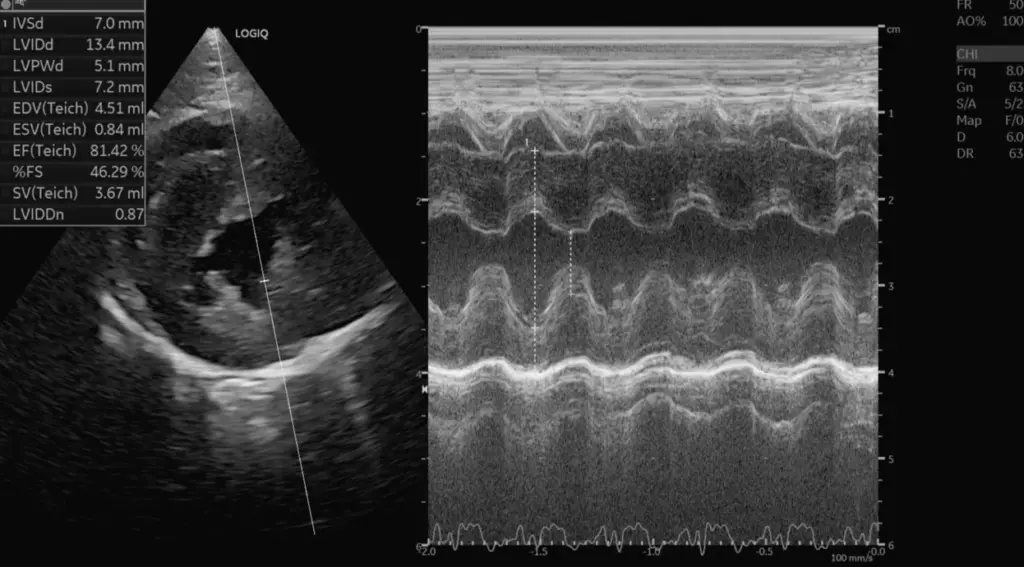

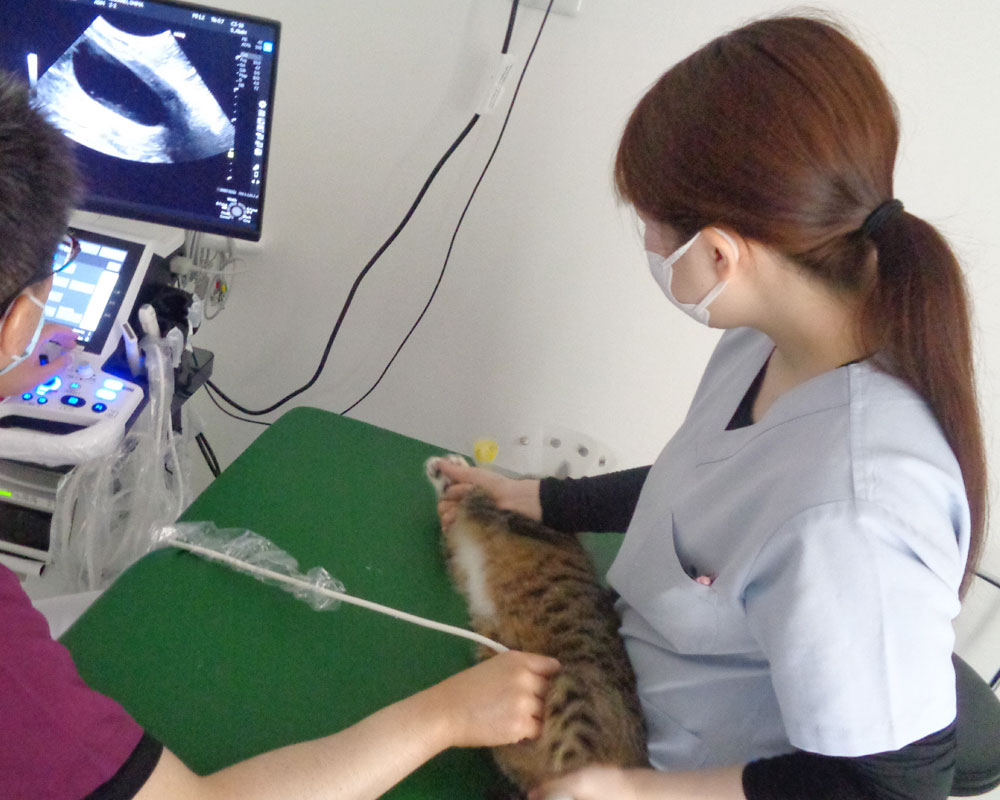

超音波検査(心エコー検査)

心臓の壁の厚み、内腔の大きさといった構造、収縮能や拡張能等の心機能、その他異常血流の有無などを計測することで、心臓病の確定診断や重症度を診断します。

問診や身体検査等の所見に加え、心エコー検査で得られた検査値は心臓病の治療薬の必要性や用量を決定するのに重要です。

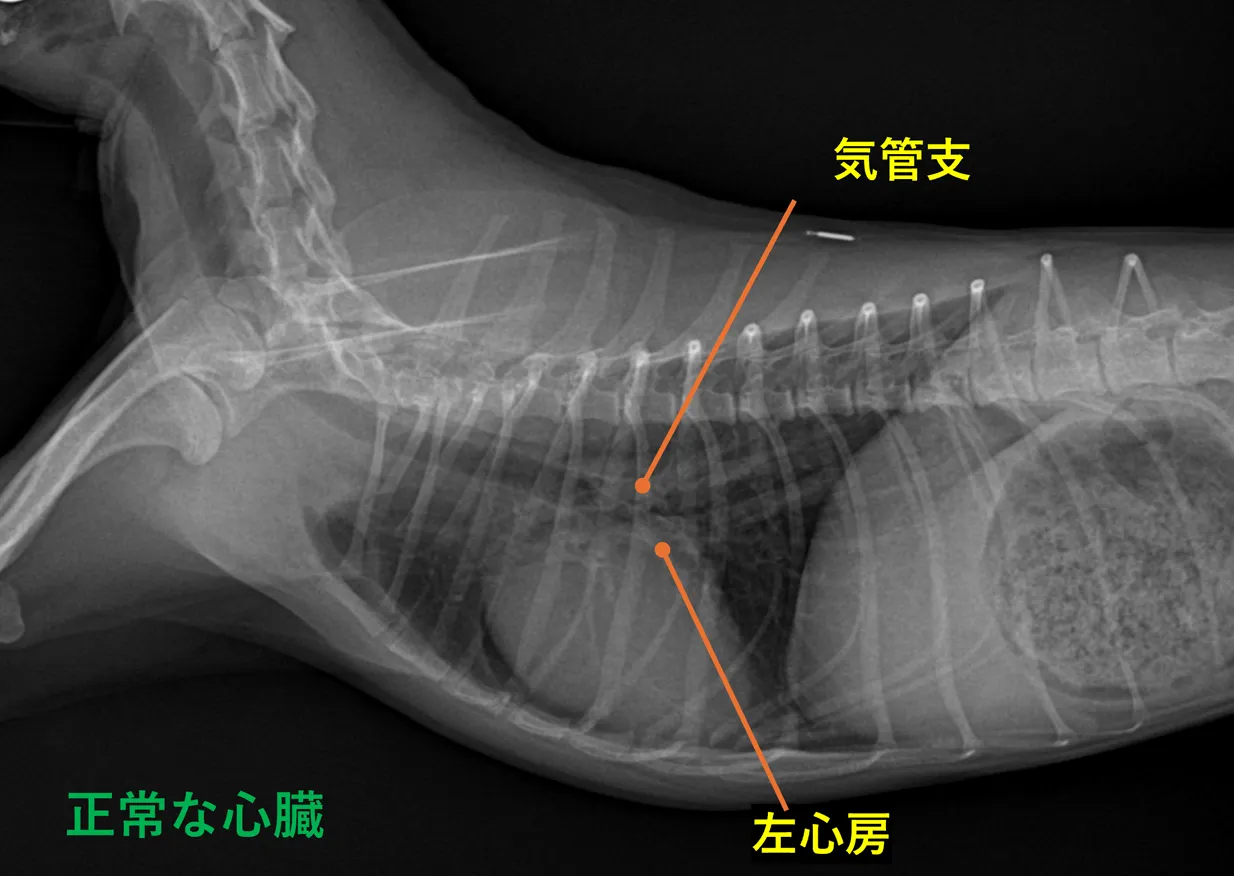

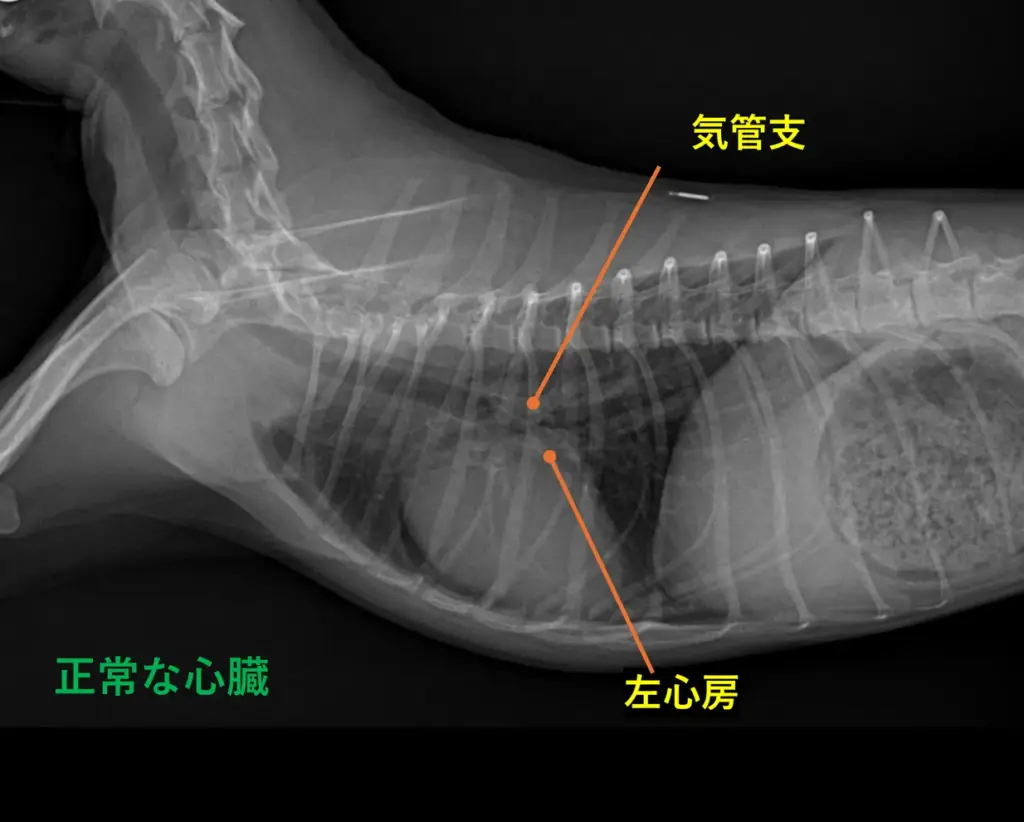

胸部レントゲン検査

負担のかかった心臓は大きくなるため、その大きさの程度や形の変化を確認します。肺に水がたまる肺水腫や胸の中に水がたまる胸水の有無、その他にも気管や血管に異常がないか確認します。

慢性の発咳の原因が僧帽弁閉鎖不全症によるものであれば、気管や主気管支圧迫像が認められるため、発咳の原因がこの心臓病のせいであるか、その他の原因によるものか鑑別する際に必要となる検査です。

心電図検査

心臓の電気的な活動の様子をグラフにして確認します。心拍数、不整脈の有無や種類を確認します。

血圧測定

腕、肢、尾で血圧を測定します。高血圧は心臓(左心室)、腎臓、眼等の臓器に悪影響を及ぼすため血圧の測定は重要です。高血圧が認められた場合はその原因を明らかにし、それに応じた治療を行います。

また、心臓病の薬は血圧を下げる作用を持つものがあるため、薬が効きすぎていないかどうかの確認にも測定します。

動物が落ち着いている状態で測定をしますが、その性格によっては数値に多少影響を受ける場合があります。

尿検査

腎臓から尿中に蛋白が漏出してないか、その他膀胱炎など泌尿器疾患がないか調べます。犬の慢性腎臓病では糸球体性の蛋白尿が特徴的である蛋白漏出性腎症が多くみられます。

蛋白漏出性腎症では全身性高血圧を随伴することが多いです。

全身性高血圧は心負荷を増大させ僧帽弁閉鎖不全症の重症化に関与するため、蛋白漏出性腎症の治療は腎臓を保護するためだけでなく心臓を保護するためにも必要です。

当院で行う治療

心臓やその他の臓器の負担を軽減し、心臓病の進行を遅らせるために行います

治療は血管拡張薬、強心剤、降圧剤、利尿剤などの内服薬および食事療法等の内科的療法が主体となります。

どの薬をどの程度の量を用いるかは心臓病の進行程度によって異なるため、定期的に検診に来て頂き、治療内容を見直す必要があります。

検診では、自宅や散歩中のご様子等を問診し、身体検査や心エコー等検査所見によって病気の進行程度(ステージ)を把握し、治療内容を決定します。

検診の頻度は進行程度や進行速度によって異なり、心雑音の音量が小さい時(ステージの初期)では3~6か月に1回程度、ステージが進行してくると、1~2か月に1回程度と頻度が増えてきます。

肺水腫が生じている場合は集中治療が必要で、ICU内で酸素吸入をしながら、強心剤、利尿剤、昇圧剤の静脈内投与などの治療を行います。

自宅で上記のお薬を内服できるまで回復させた後、退院となります。

当院ではまずはしっかりとカウンセリングさせて頂きます。

その上で必要に応じた検査を行い、病態の把握と状態に合わせた治療プランをご提案させていただきます。

当院では最新のレントゲン装置や超音波画像診断装置(エコー)を備えているため良質の画像診断が可能で、セカンドオピニオンも受け付けております。治療や日常生活での不安や心配な点がございましたら当院の獣医師にご相談下さい。

猫の肥大型心筋症

猫の肥大型心筋症とは

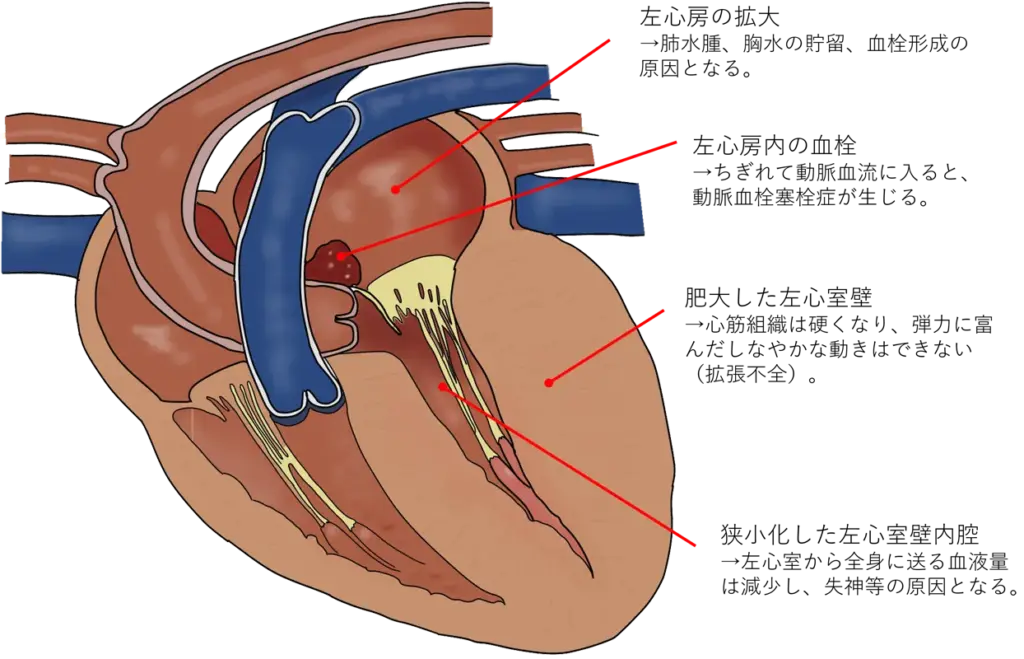

心筋症とは心臓の筋肉である心筋に異常がみられる病気で、その中でも肥大型心筋症は左心室の筋肉が肥大する(分厚くなる)心筋症です。

左心室の肥大によって左心室の筋組織は硬くなり、左心室内腔は狭くなるため、左心室は十分に膨らむことができないようになり、全身に十分な量の血液を送り出すことができなくなってしまいます(図6.猫の肥大型心筋症の病態生理)。

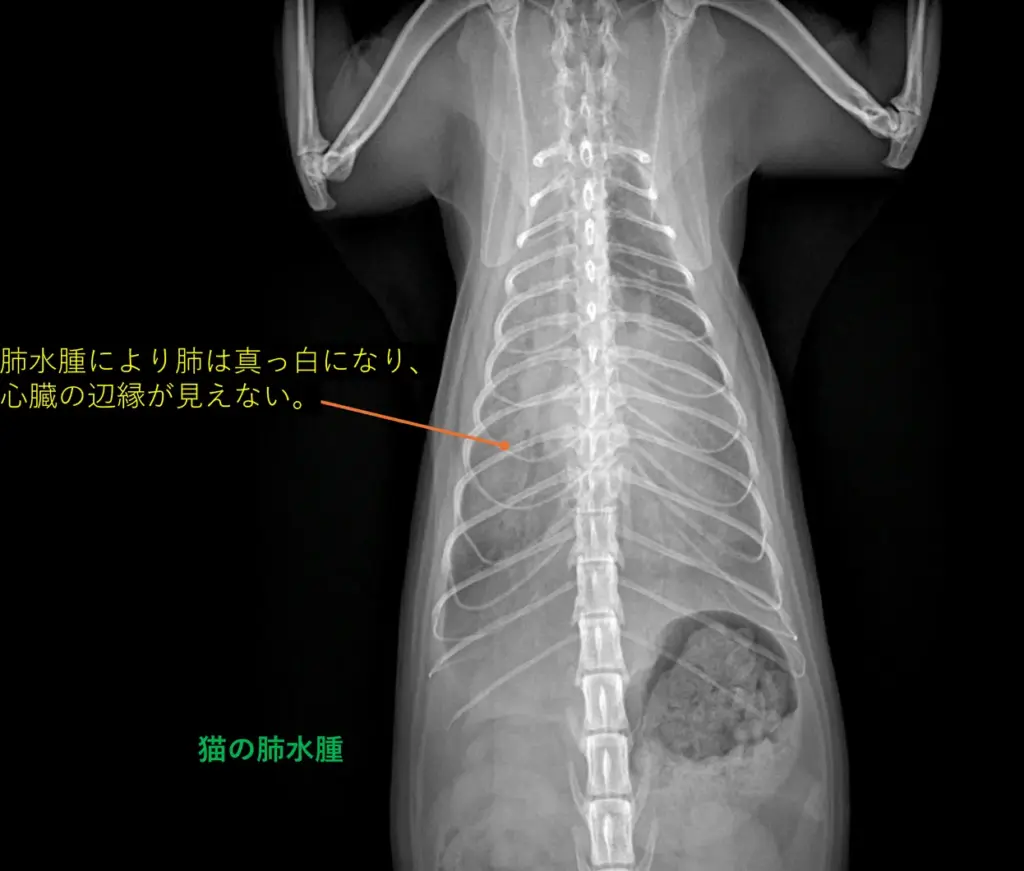

心臓が送り出せなくなった血液が左心房に滞り、進行すると肺の静脈に滞るようになるため、血液中の水分が血管の外(肺胞内、胸腔内)へ漏れ出します。

そうすると、肺水腫、胸水のような液体貯留を引き起こし、浅速呼吸(浅く速い呼吸)、努力呼吸(胸郭を大きく動かして呼吸をする)、開口呼吸等の呼吸器兆候が見られ、時に命が危険な状態となります。

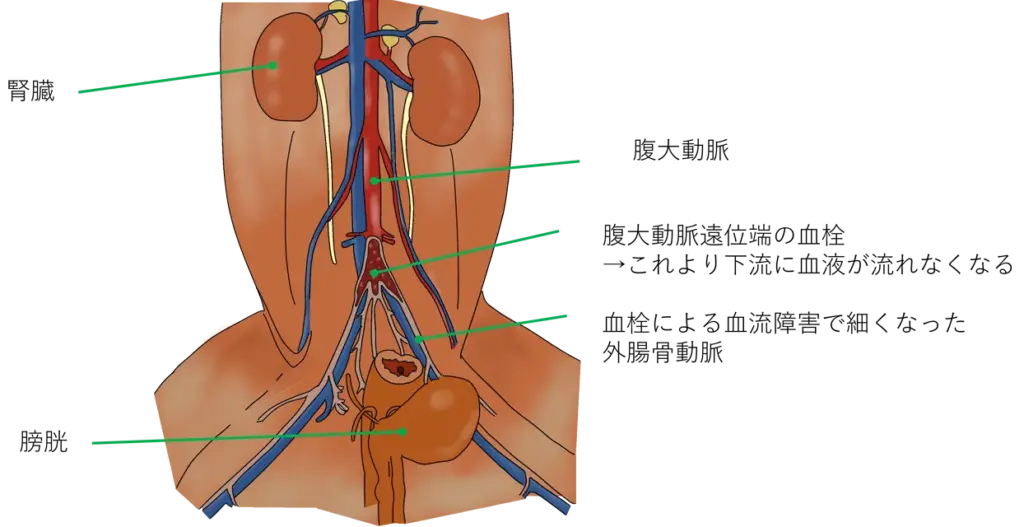

また左心房で血流が滞ることで左心房内血栓を産生され、これの一部がちぎれて血液とともに心臓から放出されて動脈血流に入ると、動脈血栓塞栓症が生じます。

血栓は下腹部の腹部大動脈遠位端に詰まることが最も多く(図7.動脈血栓塞栓症)、血栓が詰まった場所よりも下流には血が巡らなくなるため、両後肢の麻痺・痛み・足先が冷たくなる等の症状が特徴です。

また左心房で血流が滞ることで左心房内血栓を産生され、これの一部がちぎれて血液とともに心臓から放出されて動脈血流に入ると、動脈血栓塞栓症が生じます。

血栓は下腹部の腹部大動脈遠位端に詰まることが最も多く(図7.動脈血栓塞栓症)、血栓が詰まった場所よりも下流には血が巡らなくなるため、両後肢の麻痺・痛み・足先が冷たくなる等の症状が特徴です。

肥大型心筋症は若い猫でも罹患するサイレントキラー

猫の肥大型心筋症は年齢に関係なく、若い猫でも罹患します。0歳で罹患したという報告もあります。

この心臓病は初期から中期では全く無症状のことが多く、症状があったとしても少し食欲が低下しているなど、あまりはっきりしない症状です。

そのため、自宅で猫を観察していることで肥大型心筋症であることに気づくことは困難です。

明らかな症状がみられてから来院する場合が圧倒的に多く、数時間前まで普段通り元気だったのに突然呼吸が苦しくなった、両後肢が動かなくなった等、うっ血性心不全や動脈血栓塞栓症に伴う重篤な症状がみられることがほとんどです。

当院で行う検査

身体検査・聴診

体重、体温測定の他、呼吸の様子、咳やくしゃみの有無、粘膜色、脈圧などを確認します。また聴診をして、心雑音や不整脈の有無を確認します。心筋症では心音に異常がないことが多々あるため、聴診で問題ないだけでは心筋症の可能性は除外できません。

一般血液検査

心臓以外の臓器に異常がないか確認します。この心臓病の治療は薬物療法が主体となるため、治療開始後も肝臓や腎臓の状態や投薬による副作用が出ていないかを確認するために必要に応じて定期的に血液検査を行います。

心臓バイオマーカー

血液で心臓病の疑いがどの程度あるかを調べることができます。

検査の感度は90%であるため、無症状の心筋症の発見に非常に有用であり、健康診断時の血液検査に含めることが多いです。

心臓バイオマーカーで心臓病の疑いが強いと判断した場合は、本当に心臓病が存在するか、ある場合はどのような心臓病でどれほど進行しているのか明らかにするために、胸部レントゲン検査や心エコー検査等を実施します。

甲状腺ホルモン

血液で甲状腺ホルモンの値を知ることができます。心肥大は甲状腺機能亢進症でも生じるため、肥大型心筋症と鑑別するために測定します。

超音波検査(心エコー図検査)

心臓の壁の厚み、内腔の大きさといった構造、収縮能や拡張能等の心機能、その他異常血流や心腔内血栓の有無などを確認します。

肥大型心筋症の有無やその重症度判定、拡張型心筋症や拘束型心筋症などその他の心筋症との鑑別に欠かせない検査です。

胸部レントゲン検査

負担のかかった心臓は大きくなるため、心臓および心臓に出入りする血管のサイズや形態を確認します。

うっ血性心不全によって肺に水がたまる肺水腫や胸腔内に水がたまる胸水の存在、その他気管や気管支に異常がないかを確認します。

心電図検査

心臓の電気的な活動の様子をグラフにして確認します。心拍数、不整脈の有無や種類を確認します。

不整脈は心臓以外の病気が原因で生じる場合もありますが、不整脈が認められた猫のほとんどに心臓病が存在するといわれています。

血圧測定

心肥大は高血圧症でも生じるため、肥大型心筋症と鑑別するために血圧の測定は必須です。

また、心臓病の薬は血圧を下げる作用を持つものがあるため、薬が効きすぎていないかどうかの確認にも測定します。動物が落ち着いている状態で測定をしますが、その性格によっては数値に多少影響を受ける場合があります。

当院で行う治療

治療はβ遮断薬、強心剤、利尿剤、抗血栓薬、血管拡張薬などを用いた薬物療法と食事療法を主体とする内科療法となります。治療によって心臓の負担を軽減し、症状を改善し、進行を遅らせることができます。

ですが、心臓病が完治することはありません。そのため、生涯にわたる治療、そして病期に応じた薬を選択する必要があるために定期的な通院が必要です。

重篤な状態になる前に早期発見するには

肥大型心筋症は重篤化しない限りは日常生活では非常に気づきにくい心臓病です。

一見元気でも、それなりに進行した心筋症である場合は多々あります。

それゆえ、無症状の際に検査を実施することが早期発見のために不可欠です。

肥大型心筋症の診断に胸部レントゲン検査や心エコー検査を実施するのは有用です。しかしながらもう少し簡単な検査で調べたいとのことであれば、血液で前述の心臓バイオマーカーを測定するのがよいかと思います。

一般血液検査で肝臓、腎臓、膵臓の臓器やミネラルの異常などを調べる際に心臓バイオマーカーを追加すれば、血液検査だけでもかなりの情報を得られることができため、当院では猫の健康診断に心臓バイオマーカーの測定を推奨しています。

当院ではまずはしっかりとカウンセリングさせて頂きます。

その上で必要に応じた検査を行い、病態の把握と状態に合わせた治療プランをご提案させていただきます。

当院では最新のレントゲン装置や超音波画像診断装置(エコー)を備えているため良質の画像診断が可能で、セカンドオピニオンも受け付けております。

治療や日常生活での不安や心配な点がございましたら当院の獣医師にご相談下さい。