腎泌尿器科は腎臓や膀胱などの疾患の治療に対応する診療科です。

こんな症状はありませんか?

- 尿の回数・量が増えた、または減った

- 水を飲む量が増えた

- 尿が出ていない、または少量しか出ていない

- 尿を出すときに痛がる、鳴く

- 尿のにおいがきつい

- 尿が濁っている、色が薄い、または血が混じっている

- 元気がない

- 食欲がない

- 嘔吐している

- 毛づやが悪い

- 痩せてきている

代表的な病気

腎臓病(急性腎障害と慢性腎臓病)

腎臓は血液中の老廃物や過剰に摂取した塩分や水分などを尿として体外に排泄し、体液を一定に保つ働きをする臓器です(図腎臓1)。その際、腎臓の表層にある糸球体という器官で老廃物だけでなく、水分やミネラルなどを必要なものも含め一旦ろ過します(図腎臓2、3)。ろ過されたものが流れる尿細管という器官で必要な水分やミネラルなどを再吸収して血液中に戻しています(尿の濃縮)(図腎臓4)。

腎臓病とは、腎臓が何らかの原因により正常に機能しなくなり、老廃物がうまく排出できず体内に蓄積してしまう病気です。老廃物は体にとって毒であるため、蓄積するとさまざまな悪影響を及ぼします。腎臓病はその発生と進行速度により、急性腎障害と慢性腎臓病に分類されます。

急性腎障害

急性腎障害は脱水、大量出血、薬剤やユリなど毒物の誤食、結石による尿道閉塞等の原因により、数時間から数日の間に急激に腎機能が低下することです。急性腎障害では老廃物の排出や水分やミネラルの調整が出来なくなりますので尿量の減少、元気や食欲の低下などの症状がみられます。

慢性腎臓病

慢性腎臓病は、糸球体腎炎、間質性腎炎、尿管結石、腎膿胞、腎臓腫瘍(腎臓のがん)など様々な原因よって3か月以上の長期間にわたり、腎臓の障害や腎機能の低下が持続している状態の総称です。初期は無症状の場合もありますが、その後腎機能(尿の濃縮能)の低下により、飲水量や尿量が増える多飲多尿の症状が現れます。食欲不振や体重減少等の症状が現れるころには腎組織の70%以上が障害されており、残った腎機能は30%以下となります。

当院で行う検査

身体検査

体重、体温測定の他、皮膚をつまんで離した後の元に戻る速さや、口の乾き具合で脱水の有無や程度を確認します。

一般血液検査

脱水の程度、腎機能(BUN、CRE)、リンなどのミネラルバランス、貧血の有無を確認します。

SDMA、シスタチンC

血液検査の項目の一つで、BUNやCreよりも早期の糸球体ろ過量の低下を検出することができる腎臓マーカーです。

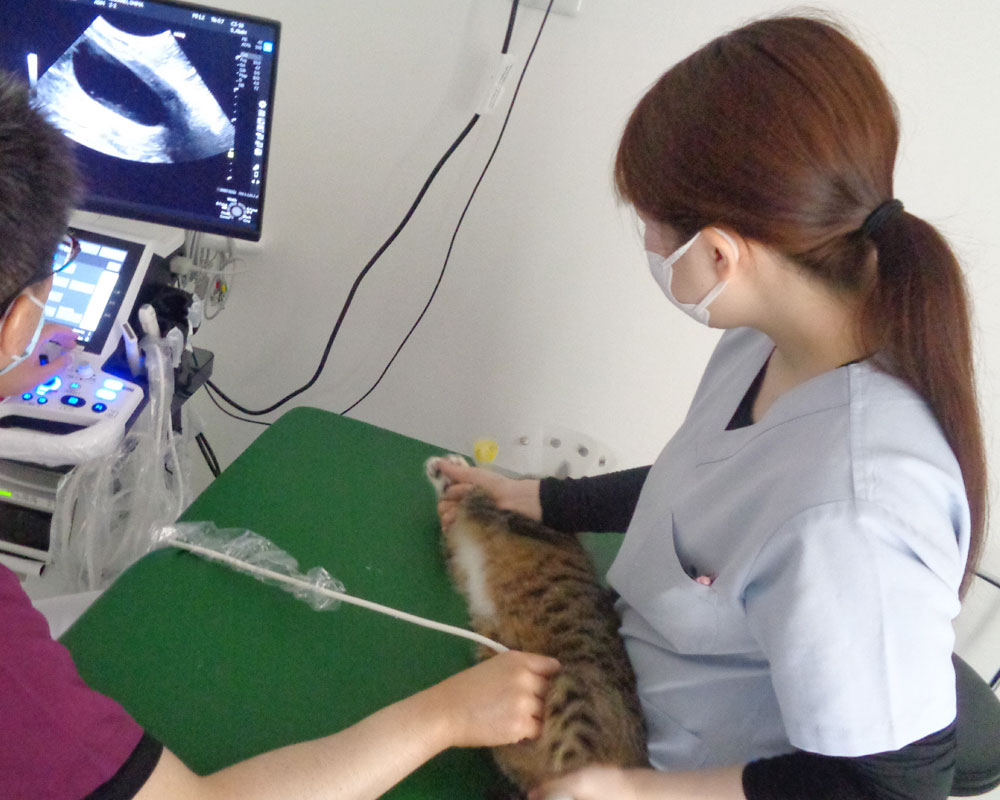

超音波検査

腎臓の大きさ、構造や血流の異常、または腎臓や膀胱に腫瘍や結石がないか確認します。

レントゲン検査

腎臓・尿管・膀胱の大きさや形、これらの臓器の中に結石がないか確認します。

尿検査

低比重尿(薄い尿)、尿路感染、結晶(顕微鏡レベルの小さい尿石)、尿蛋白を検出します。低比重尿は尿の濃縮能(再吸収能)の低下を示唆し、残りのものは腎臓病の悪化因子となります。

血圧測定

高血圧は腎臓病の進行を加速させるため、血圧測定は定期的におこないます。

当院で行う治療

急性腎障害は輸液で脱水を改善する、尿道結石を外科手術で摘出するなど、腎障害の原因を速やかに取り除くことで腎機能は元通りに回復します。

しかしながら慢性腎臓病による腎機能の低下は徐々に、時に急激に進行するため、治療の目的は腎臓病の症状(体重の減少、元気や食欲の低下など)を抑える、腎臓病の進行を停止あるいは遅延させることとなります。

それには食事療法、薬物療法、毒素の吸着剤の投与、点滴等を必要に応じて組み合わせて用い、腎臓の負担を軽減します。

腎臓病の進行を緩やかにするには、上記の治療に加えて腎臓病の進行を早める悪化因子(脱水、貧血、蛋白尿、全身性高血圧、尿路感染、高リン血症など)を除去する必要があります。

月1回程度問診、身体検査や血液検査等の検診を行います。

腎臓病の進行がみられる場合や悪化因子の存在が疑われる場合は悪化因子を見つけ出し、速やかに取り除く治療を開始することが重要です。

血液中の老廃物や毒素を体内に溜めないよう、毒素の産生を抑えたり、排出を促すこと、そして腎臓の負荷を減らし、腎臓病の悪化因子を取り除くことで慢性腎臓病の進行を緩やかにすることが治療の主体となります。

食事療法

腎臓病用の療法食は、主にナトリウム、リン、タンパク質の制限がされています。

それらを制限し、腎臓の負担を軽減することで寿命が2倍以上伸びるという報告があります。

当院には腎臓病のための療法食が多数ございますので、ご提案させて頂きます。

投薬

腎臓の血圧を下げる薬を内服し、腎臓のろ過装置を労わります。また尿路感染がある場合には抗生剤、全身性に高血圧がある場合には降圧剤などを内服します。尿毒症による腎障害がある場合には胃薬や吐き止めの注射を行います。

皮下点滴

十分に飲水できているにも関わらず脱水が見られる場合、輸液剤を皮下点滴することで脱水の補正を行います。脱水は急激に腎臓病を悪化させるため、適切な頻度で定期的に皮下点滴を行い、脱水を予防します。

慢性腎臓病は老化以外にも、様々な病気から引き起こされるため、定期的な血液検査や尿検査などの健康診断を受けることが早期発見のためには大変重要になってきます。早期に適切な治療を開始すれば腎臓病の進行をかなり遅らせることができます。

尿路結石症(腎結石・尿管結石・膀胱結石・尿道結石)

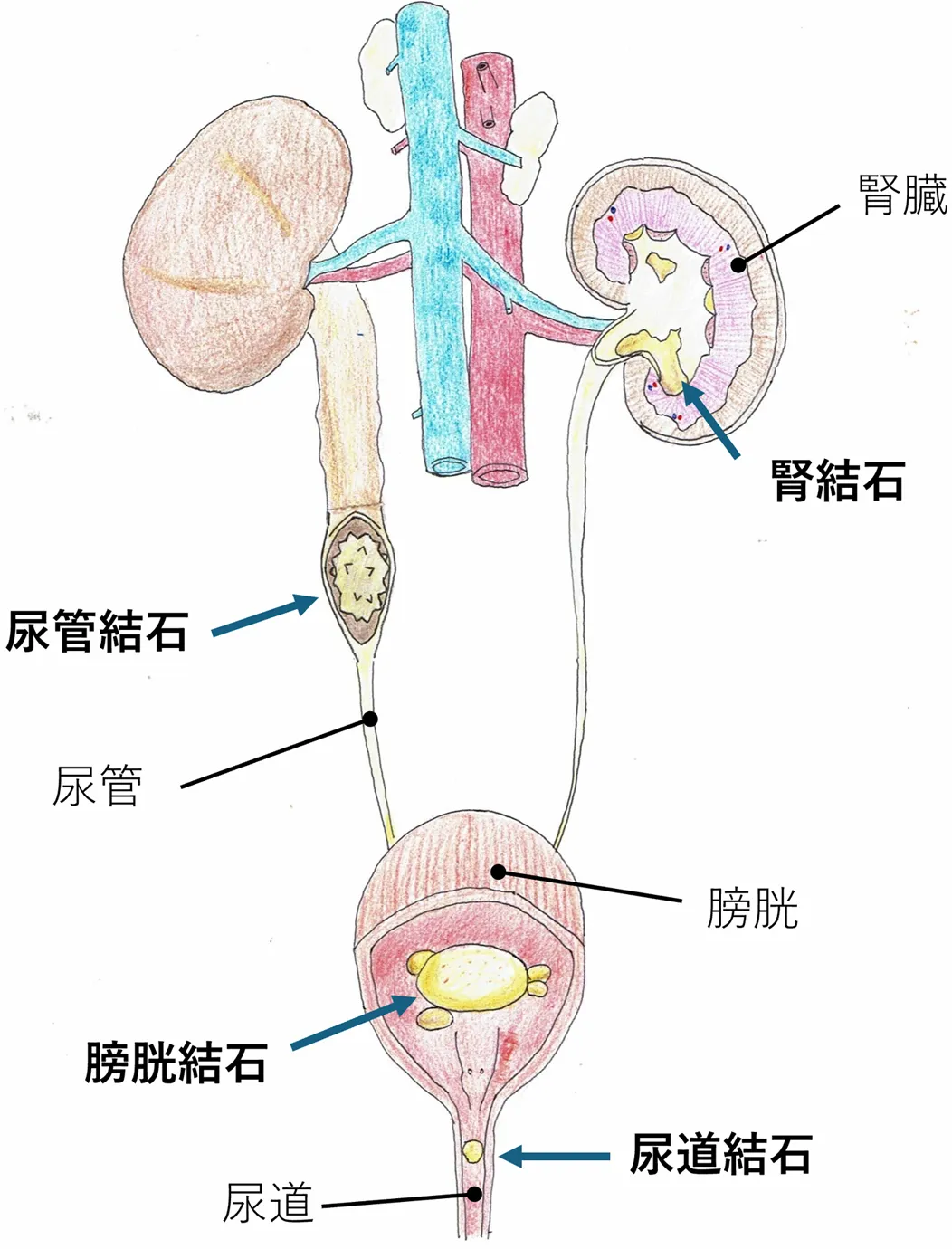

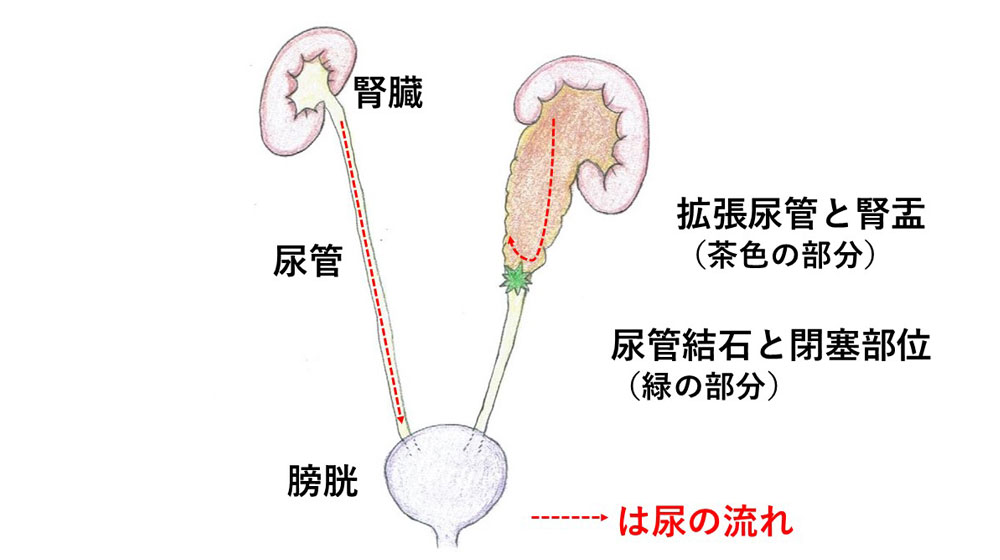

腎臓で作られた尿は、尿管を通り、膀胱に溜まり、尿道を通って体外へ排出されますが、その通り道のどこかに結石が生じることを尿路結石症といいます。

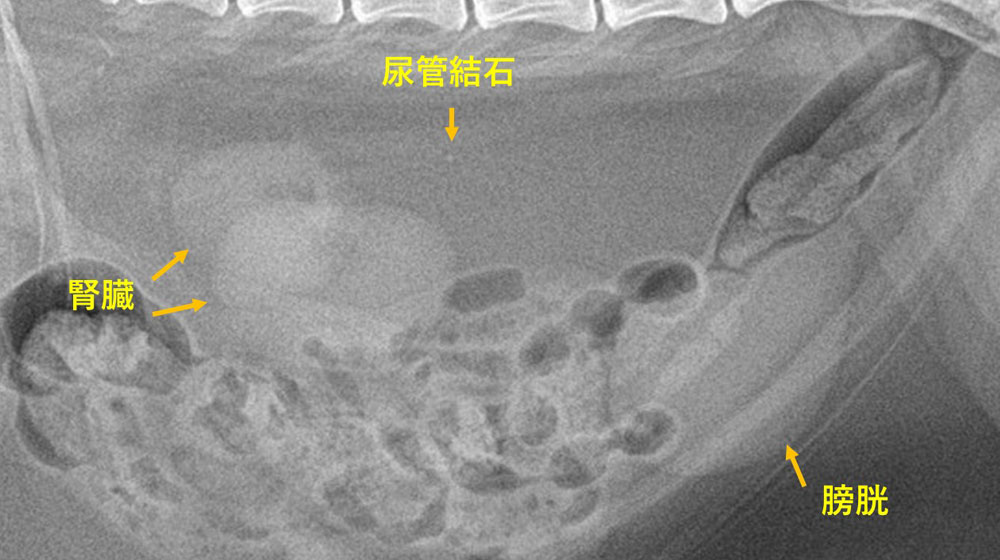

結石の存在する部位によって、『尿管結石』や『膀胱結石』のように名前が変わります(図 尿路結石の種類)。

これらの症状には無症状、頻尿、血尿、尿が出にくくなる、あるいは全く出なくなる、腹痛、発熱、体重の減少、元気や食欲の減少等がありますが、これら全てが見られるわけでなく、尿石の存在する部位、尿流(腎臓、尿管、膀胱、尿道など、尿が通過する流れ)の障害の程度、感染の有無などによって症状は様々です。

特に、ほとんどあるいは全く尿が出せない状態となっている時は尿流が著しく障害され、急性腎障害(上記の腎臓病参照)の危機が迫っているため早急な対応が必要です。

当院で行う検査

身体検査

体重、体温測定や視診、触診、聴診などを行います。

尿検査

白血球、赤血球、細菌、結晶などの有無を確認します。

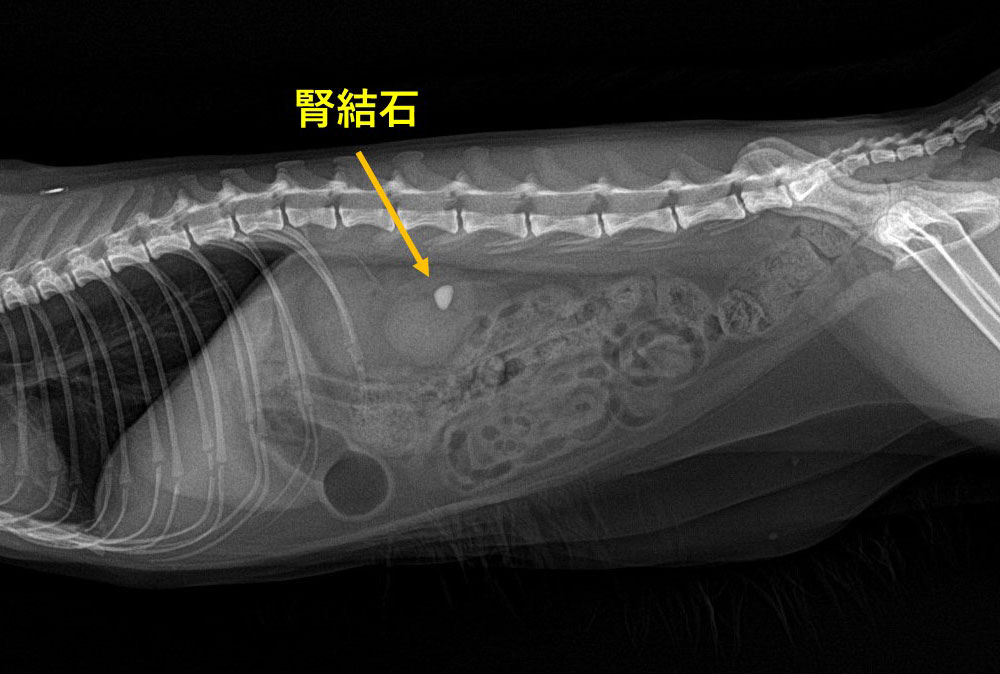

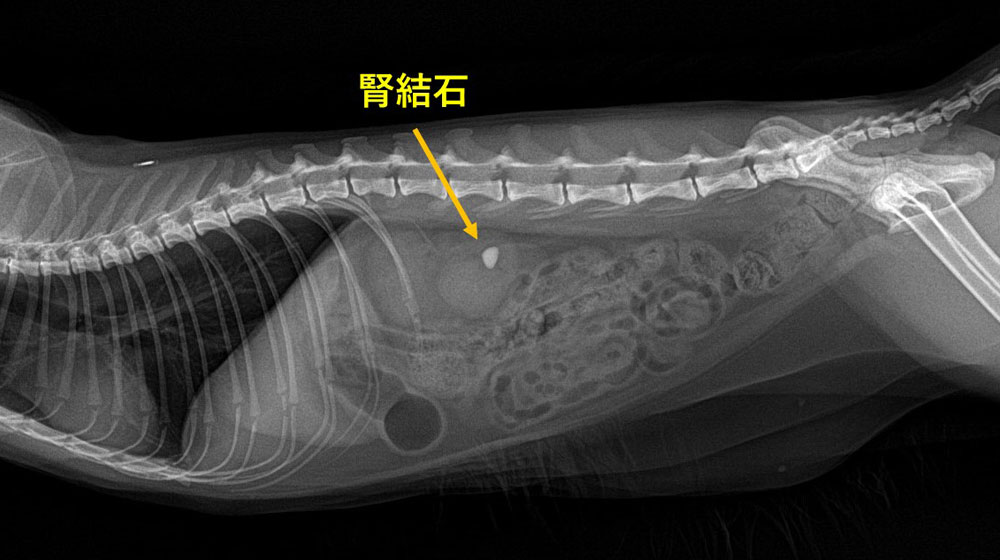

レントゲン検査

腎臓・尿管・膀胱・尿道内に結石がないかの確認をします。尿路閉塞の部位が特定できない時は、造影剤を併用して閉塞部位を特定します。

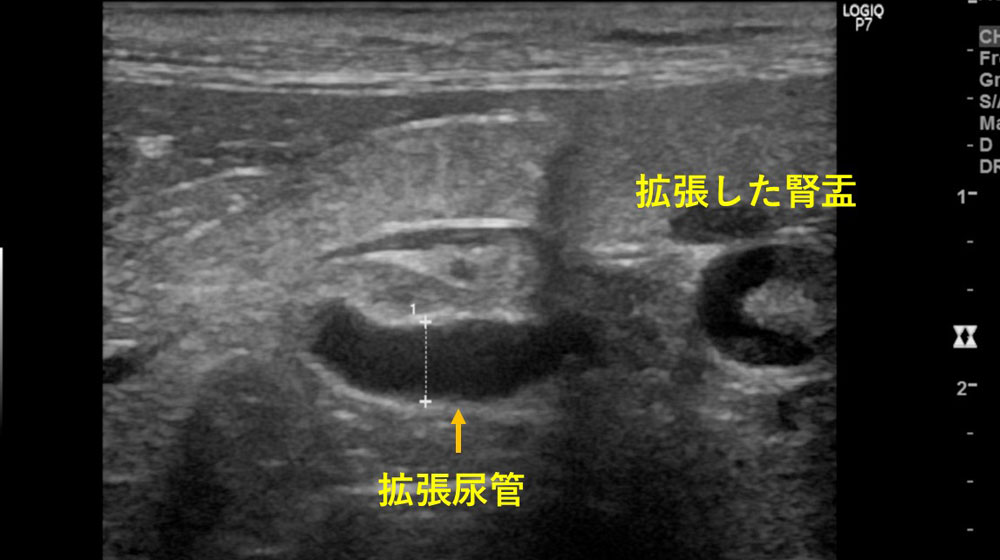

超音波検査

腎臓の大きさや構造の異常、または腎臓や膀胱に結石がないかの確認をします。

当院で行う治療

溶かすことができる結石が疑われる場合は投薬、点滴、療法食などの内科的治療を行います。

溶かすことができない結石や、結石の場所、大きさ、症状などによっては外科的治療(手術)が必要になります。

当院では腎臓、尿管、膀胱、尿道結石の全てに対して手術を行っております。

実績も豊富で、尿道切開、膀胱切開、尿管切開、腎切開、会陰尿道造瘻、尿管膀胱吻合など微細な操作が必要なマイクロサージャリーにも対応しております。

腎結石

結石のサイズが大きく腎臓を障害する場合、腎結石が尿管に落ちて尿管閉塞の原因となり得る場合、結石が腎盂腎炎を繰り返すなど尿路感染症の原因(感染結石)である場合は外科手術にて腎臓を切開し、結石を摘出します。

尿管結石

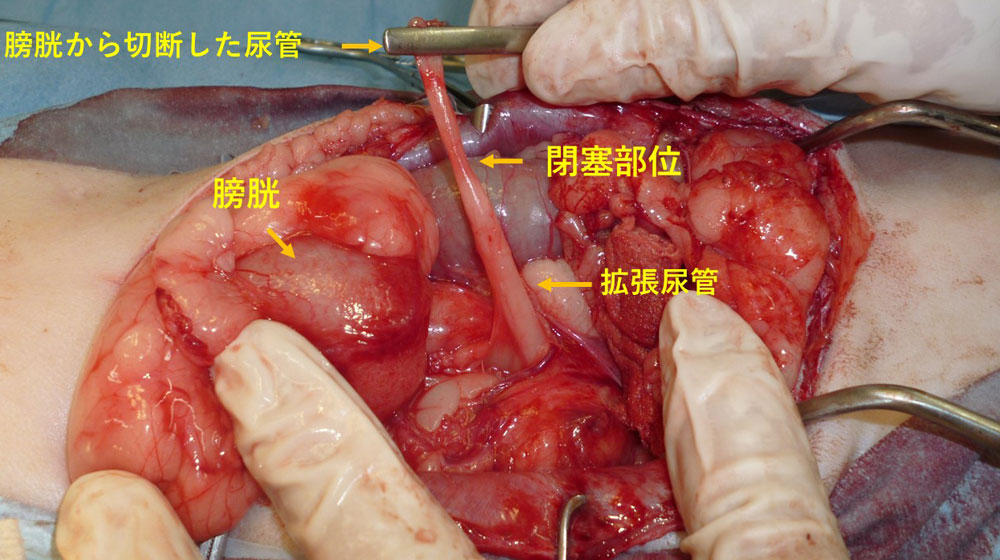

尿管内に結石が存在する場合は原則、外科手術で結石を摘出することが推奨されます。

特に結石が尿流を妨げることで尿管閉塞になると、閉塞部位より腎臓側の尿管や腎臓に尿がうっ滞します。

この時腎臓は拡張し、腎臓組織の内圧は上昇しており、腎臓は障害を受けています。

尿管閉塞になっている場合は、大した症状が見られない場合であっても、腎臓を守るために早急な対応が推奨されます。

尿毒症などで全身状態があまりにも悪い場合は、腎臓内に腎瘻カテーテルを設置することで、腎臓から体外に尿を排出させ、全身状態の改善を待ち、後日尿管の手術を行うこともあります。

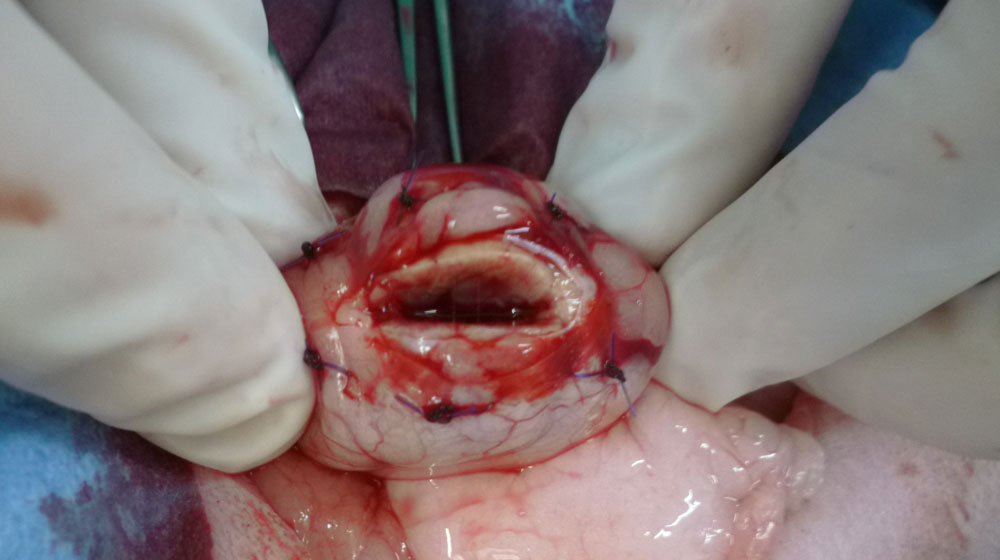

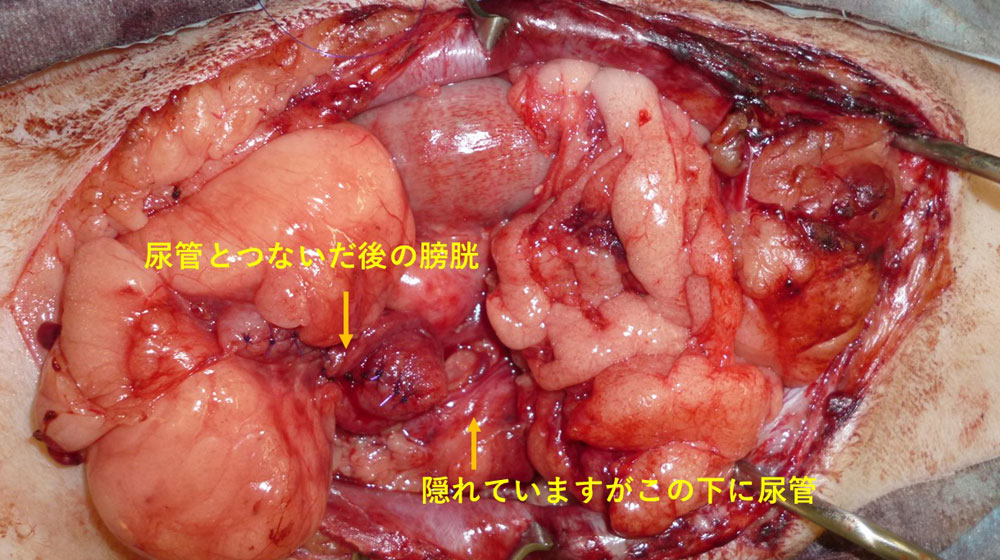

尿管結石の手術には尿管切開(尿管を切開して結石を摘出し、切開した部位を縫合する)、尿管膀胱吻合(尿管切開後、切開した部位より腎臓側の尿管と膀胱をつなぐ)があり(下の尿管膀胱吻合写真)、これらによって尿流を再開させることができます。

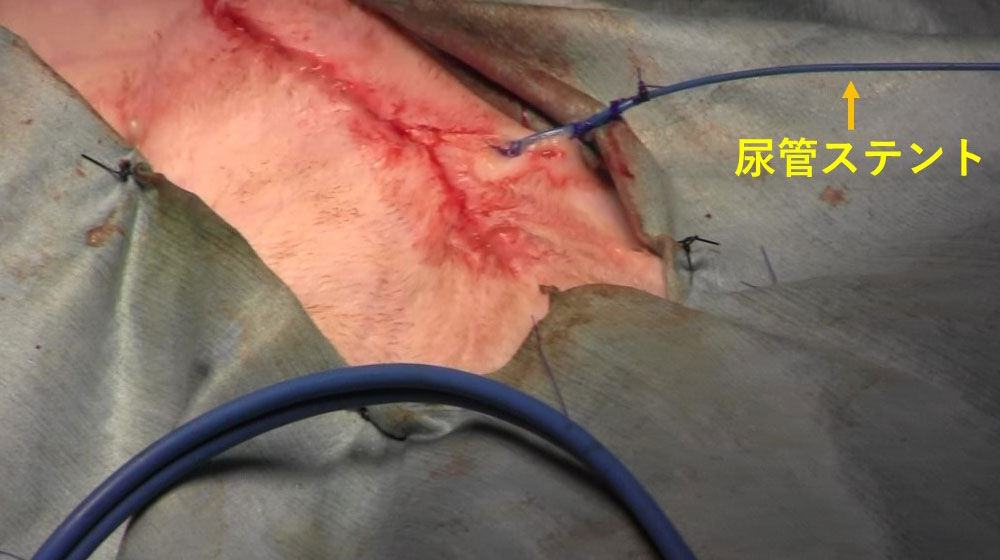

結石による障害で尿管の変性が強い、術後腎臓から結石が落ちてくる可能性がある等、術後に尿管の再閉塞の可能性が高い場合は2週間ほど尿管ステントを留置し、腎臓から膀胱への尿流を確保します。

膀胱結石

内科治療によって溶解がすることが期待できる結石に対しては、点滴や食事療法等で治療します。また、細菌感染を伴う場合は抗生剤の投与も行います。

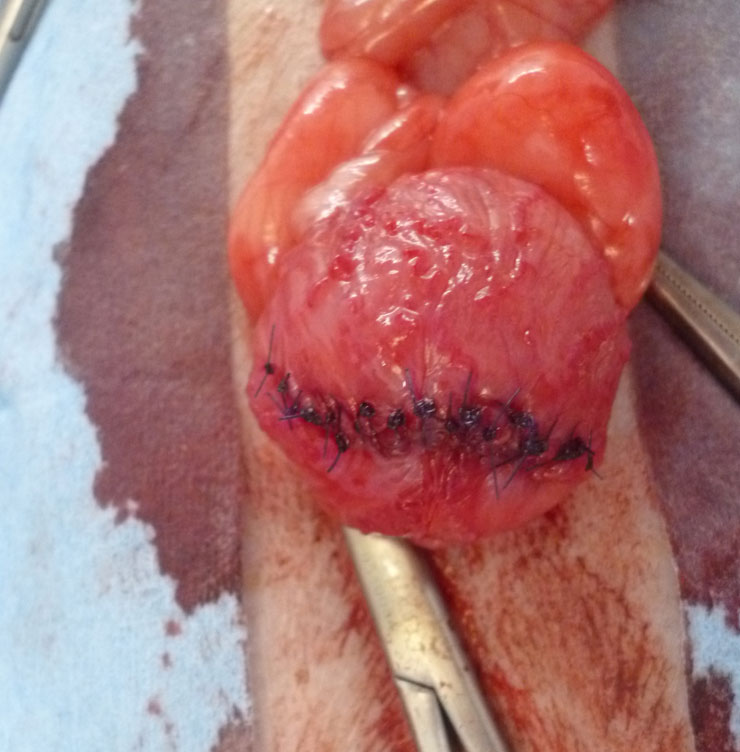

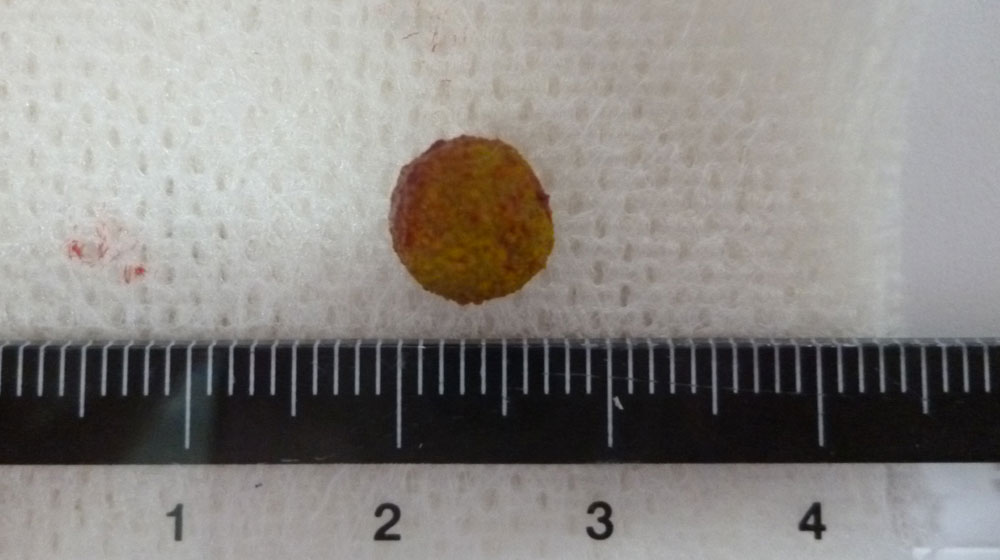

結石が非常に大きい、あるいは大きさが小さいものであっても内科治療で溶解できない場合は膀胱を切開し、結石を摘出します(下の膀胱縫合後写真、摘出後の膀胱結石写真)。

尿道結石

雄犬や雄猫では、膀胱結石が尿道に落ちてきて尿道に詰まってしまうことがあります。

尿道にある結石によりほとんどあるいは全く排尿できていない場合は、急性腎障害(腎臓病参照)の危険性があるため、早急な対応が必要です。

尿道結石の対応としては、カテーテルをペニスから挿入し、生理食塩水等の注入により圧力をかけて膀胱に結石を押し戻します。その後の治療は膀胱結石の治療と同様です。

ただし、結石が尿道壁に食い込んで動かせない場合、あるいは尿道の変性により尿道カテーテルを膀胱まで挿入が困難な場合は、緊急的に注射針を膀胱に穿刺し、尿を吸引して排尿させます。

このような穿刺処置を長期間は続けられないため、最終的には外科手術が必要となります。

尿道を切開して結石を除去し、結石があったところより上流の尿道を下腹部や会陰部に開口させます(上部写真尿道瘻)。

術後5日程は尿道カテーテルからの排尿となりますが、その後は尿道瘻から自身の意思で排尿できるようになります。

膀胱炎

膀胱炎とは膀胱に炎症が起こった状態のことをいい、犬や猫では発生頻度が高い病気です。

膀胱炎は細菌性と無菌性に分類されます。

細菌性膀胱炎

細菌性膀胱炎は尿結石や細菌感染があり、頻尿・血尿・排尿痛などの症状を伴うことが多いです。

体調不良や高齢、免疫が低下している場合や水分摂取量が不足して尿量が減少している場合などに発症します。

無菌性膀胱炎

無菌性膀胱炎は猫で多く見られる膀胱炎で『特発性膀胱炎』とも呼ばれます。

尿結石や細菌感染がなく、原因がはっきりしない膀胱炎のことで、頻尿・血尿・トイレ以外の場所で排尿してしまう等の症状が見られます。

水分摂取量の不足なども原因として可能性がありますが、トイレが気に入らない、多頭飼育、来客など特に臆病な性格の猫がストレスを感じ、それらが発症要因となることもあります。

当院で行う検査

身体検査

体重、体温測定や視診、触診、聴診などを行います。

尿検査

白血球、赤血球、細菌、結晶などの有無を確認します。

細菌培養検査

尿を採取して膀胱炎を引き起こしている細菌の種類や有効な抗菌剤の種類を確認します。

超音波検査

腎臓の大きさや構造の異常、膀胱壁の厚さ、または腎臓、膀胱、前立腺に腫瘍や結石等の異常がないかを確認をします。

レントゲン検査

腎臓・尿管・膀胱・尿道内に結石がないか、または他の異常がないかを確認します。

当院で行う治療

細菌性膀胱炎の治療は抗菌薬による治療が一般的です。

治療は尿検査とエコー検査で膀胱炎の所見が完全に消失するまで必要です。

頻尿や血尿などの症状がなくなったからと言って途中で止めてしまうと耐性菌が出現し、治療が困難になる場合があります。

処方された抗菌薬は必ず最後まで飲み切りましょう。

また細菌性膀胱炎を無治療で放置すると、細菌感染が膀胱から腎臓に広がり、腎盂腎炎を発症することがあります。

腎盂腎炎は膀胱炎の症状に加え、発熱や元気消失を起こし、急性腎障害や敗血症に発展してしまうこともあるため注意が必要です。

無菌性膀胱炎(特発性膀胱炎)の治療は多岐にわたります。

水分摂取量の改善

飲みたいときに水が飲めるように、さまざまな場所に飲水容器を置きます。

容器はプラスチック、ガラス、陶器または循環式容器など猫が好んで水を飲むものを試す必要があります。飲水場所をトイレから離れた場所に設置するのも有効です。

トイレ環境の改善

理想は飼育頭数+1個以上で、屋根付きトイレは、閉塞感がありニオイがこもってしまうなどの理由から多くの猫は好まない傾向にあります。

また猫砂の材質の好みはかなり個体差があるため、その子に見合ったものを試していくことが必要になります。

トイレは常に清潔にしておき、1日1回以上の掃除、2週間から1か月に1回は砂の総入れ替えを行いましょう。

ストレスの軽減

隠れることができる場所やキャットタワーのような見下ろせる場所を作る、爪とぎ(形状や材質など種類がたくさんあります)を設置するなど生活環境を整えましょう。

ご家族の方には生活のリズムをできるだけ一定にする、香りの強い芳香剤や香水を使わない等の他にも、可能な限りで結構ですので、猫にとってストレスになることを減らすよう心がけましょう。

また症状によっては内服薬を使用します。

当院には特発性膀胱炎のための療法食やサプリメントが多数ございますので、ご提案させて頂きます。